序章:平和への願いと現実のはざまで

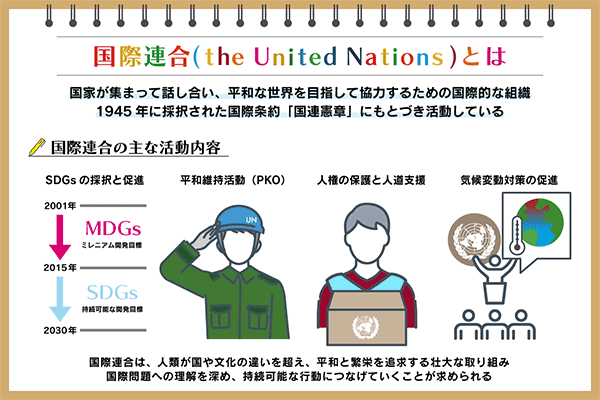

1945年、第二次世界大戦の惨禍から誕生した国際連合は、世界平和を守るという崇高な理想を掲げてスタートした。当初わずか51カ国だった加盟国は現在193カ国に拡大し、ほぼすべての主権国家を包含する巨大組織へと成長した。

冷戦時代(1947年〜1991年)には米ソ対立という困難な状況にもかかわらず、国連は平和維持活動(PKO)を創設し、紛争地での停戦監視や人道支援に取り組んだ。ユニセフやUNHCRといった専門機関も生まれ、弱者保護や貧困問題の解決に尽力した。長年にわたり「仲裁者」「調停者」として機能し、大国間の直接対立を和らげる“緩衝材”の役割を担ってきたのである。

しかし創設80周年を迎えた今日、「国連は現代の複雑化する国際問題に対応できているのか」「大国の利益に振り回されていないか」「21世紀に国連の存在意義はあるのか」という疑問が強く突きつけられている。

安全保障理事会:拒否権という時代遅れの特権

国連の中核である安全保障理事会は、その機能不全の象徴にもなっている。常任理事国(米国、英国、フランス、ロシア、中国)に与えられた拒否権は、国際連盟の失敗を踏まえ「大国参加の保証」として導入された。

だが現在では、この拒否権が安保理の行動を麻痺させている。過去10年でロシアは17回、中国は13回、米国は3回の拒否権を行使した。ロシアはウクライナ侵攻非難決議を、米国はガザ停戦決議を阻止。国連は平和の「番人」ではなく、大国の「盾」と化している。専門家は「冷戦期より安保理の分断は深刻」と指摘する。安保理改革なくして国連の信頼回復は望めない。

財政危機:持続可能性を脅かす構造的弱点

国連の通常予算は年間32億ドル(約4,800億円)。加盟国の分担金と任意拠出金で賄われているが、最大拠出国である米国の判断ひとつで全体が揺らぐ。米国は通常予算の22%、PKO予算の27%を負担しているためだ。

2025年、再選したトランプ大統領は分担金を前年比15%削減。これによりシリア難民キャンプでは食料配給が滞り、マリやコンゴでのPKOは人員不足で縮小を余儀なくされた。各地で「静かな人道危機」が拡大している。財政的自立なくして、国連の独立性は確立できない。

21世紀の課題に遅れる国連

気候変動、感染症、AI、サイバーセキュリティ。これら国境を越える課題に国連は後手に回っている。2015年に掲げられたSDGsは17の目標を設定したが、2025年の中間評価で達成率はわずか15%。各国の国益優先が足を引っ張っている。

COP28では「化石燃料の段階的削減」が盛り込まれたが、産油国の反発で拘束力のない合意に後退。COVID-19では初動の遅れが被害を拡大させた。AIやサイバー分野でも国連は民間企業や米中に主導権を奪われている。グローバル・サウスからは「国連は時代遅れ」との批判が相次ぐ。

日本の役割と限界

1956年の加盟以来、日本は国連財政を支えてきた。現在は米国に次ぐ第2位の分担金拠出国で、累計拠出額は500億ドル(7.5兆円)を超える。PKOではカンボジアや南スーダンに参加し、インフラや医療支援に貢献した。

緒方貞子氏や明石康氏、中満泉氏など、日本人は国連幹部としても重要な役割を果たしてきた。しかし、安保理常任理事国入りの悲願はいまだに実現していない。中国の反対やP5の既得権益が厚い壁となり、理念よりも力学が優先されている現実が浮き彫りになっている。

国連改革:未来への光と影

安保理改革は30年以上議論されながら停滞してきた。それでも2024年の「未来サミット」で採択された「未来のための協定」は新たな希望を示した。SDGs資金メカニズムの刷新、地域機関との連携強化、AI・量子技術の国際協力、若者や市民社会の参画、国連ガバナンス改革といった具体策が盛り込まれている。

特に「新グローバル・デジタル・コンパクト」は画期的だ。AI技術の倫理的開発と規制の国際枠組みを2026年までに策定することで合意。国連が新技術に包括的対応を始めたことは大きな一歩だ。

ただし課題は実行力。過去の「共通の課題」(2005年)や「2030アジェンダ」(2015年)のように、合意が形骸化するリスクは大きい。「未来のための協定」が真の変革につながるかどうか、今まさに試されている。

結語:国連の未来を決めるのは私たち

国連は理想と現実の狭間で揺れている。拒否権は意思決定を麻痺させ、財政難は活動を制約し、新興課題への対応は遅れがちだ。それでも気候変動や感染症、AIリスクは一国では解決できない。だからこそ国連は依然として不可欠である。

重要なのは、国連が「器」にすぎないということ。その器に命を吹き込むのは193の加盟国と77億の地球市民だ。改革の成否を決めるのは私たちの本気度にかかっている。国連が過去の遺物となるのか、未来の羅針盤となるのか。答えは、今を生きる私たちの手に委ねられている。

コメント