2025年8月13日夜、大阪・関西万博で“事件”は起きました。

地下鉄中央線の送電トラブルで、夢洲から帰れなくなった来場者が数千人、あるいは報道によっては3万人規模。結果的に会場は夜通し開放され、SNSでは「#オールナイト万博」がトレンド入り。

「せっかくだから楽しもう!」と外国パビリオンでダンスが始まり、ビールが振る舞われ、ウクレレの音色に合わせて歌い出す人も。朝日が差し込む大屋根リングに感動の声があふれる──。

まるで音楽フェスの一夜のような報道が駆け巡りました。

でも本当に、それでいいんでしょうか?

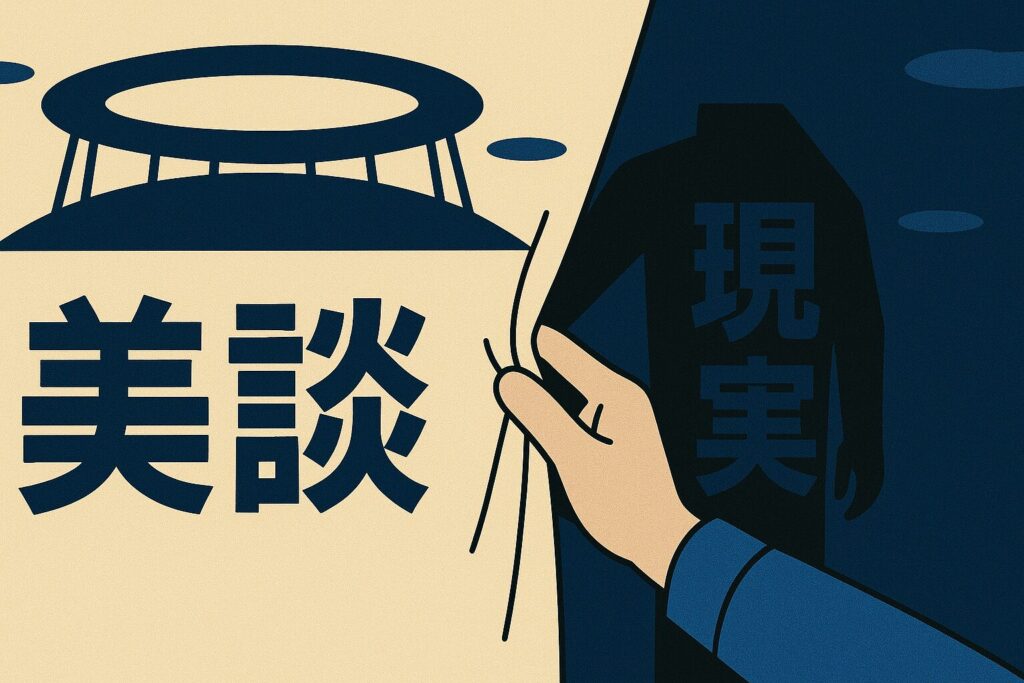

不安に包まれた“もう一つの現実”

SNSにあふれたのは確かに「楽しかった」「忘れられない思い出」という声。

しかし、その裏で実際に会場に残された人々は、決して楽しいばかりではありませんでした。

- 子連れの家族が雑魚寝しながら「子どもが泣き止まない」と困惑。

- 高齢者が「寒さで眠れない」と体を丸める。

- トイレや水の不足に苛立ち、夜が明けるのをただ待つ人々。

そして最も深刻だったのは、運営の危機管理の遅さ。

「災害時レベルの対応」に切り替えたのは深夜0時を過ぎてから。

飲料水が配布され始めたのは午前4時ごろ。

つまり、現実は「お祭り騒ぎ」と「不安と不満」が交錯する“二重構造の夜”だったのです。

地元メディアが描いた“美談の物語”

では報道はどうだったか。

関西のテレビ局は「外国パビリオンが水やお菓子を配布」「ダンスで盛り上がる来場者」といった美談の側面を大きく扱いました。

お茶の間に流れたのは、楽しげなインタビューや笑顔の来場者。

「困ったけど楽しかった」という軽妙なコメント。

まるで本当に“フェス”のような出来事に仕立て上げられていたのです。

だが現場で不安を抱えていた人たちの声は、ほとんど掘り下げられることはありませんでした。

なぜ手放しの評価なのか?

この「手放し評価」、正直、気持ち悪いと感じた人も多いでしょう。

理由はいくつか考えられます。

- 広告スポンサーへの配慮

万博には地元大企業が巨額の広報費を投じています。テレビや新聞にとっては大口スポンサー。強く批判しにくい構造です。 - 地域経済への期待感

万博は「大阪経済の起爆剤」と期待されています。メディアも“地域振興イベント”として盛り立てたい気持ちが強い。 - 政治的力学

万博は維新の会が府市一体で強力に推進してきました。地元政治との距離感も影響しているでしょう。

結果、「危機管理の甘さ」よりも「美談」を優先する報道姿勢が定着してしまうのです。

見過ごされる危機管理の失敗

しかし冷静に考えれば、これは危機管理の大失敗。

アクセスが地下鉄一本に依存している構造は、当初から「帰宅困難リスク」として指摘されてきました。

それが現実化したのが今回の「オールナイト万博」。

幸い大事故にはならなかったものの、災害や大規模トラブルだったらどうなっていたでしょうか。

「美談」で上書きしてしまうことは、再発防止の議論を先送りすることと同義です。

今後に求められること

万博の会期はまだ数カ月あります。

同じ事態が再び起きない保証はありません。

- 代替交通手段の確保

- 宿泊誘導や物資配布の即応体制

- 多言語での迅速な情報発信

- “災害時対応マニュアル”の実効性ある運用

これらを整えなければ、次は「美談」では済まないかもしれません。

そしてメディアには「応援団」ではなく「監視役」として、現実を報じる姿勢が求められています。

結論:美談の影にあるものを直視せよ

「オールナイト万博」は、SNSでは“楽しい一夜”として拡散されました。

しかし実態は、多くの来場者が不安と不満に耐えた夜。

それを地元メディアが“手放しで美談化”してしまったことこそ、大きな問題なのです。

万博は大阪にとって大きな挑戦ですが、危機管理の甘さと報道の偏りを直視しなければ、将来的に「成功」よりも「失敗の象徴」として記憶される可能性があります。

美談に酔うのは簡単です。

でも本当に必要なのは、耳障りな現実に向き合う勇気ではないでしょうか。

コメント