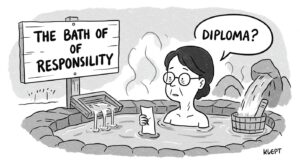

「解党的出直し」を掲げた自民党総裁選。しかし蓋を開けてみれば、いつもの顔ぶれによる、いつもの政治ショーが華々しく繰り広げられている。メディアは連日総裁候補の一挙手一投足を追い、派閥の駆け引きが表面化し、政策論争よりも人気取りの発言が目立つ。「変わる」「改革する」と高らかに宣言しながら、実際には過去の総裁選と同じ光景が反復される。どこまでも変わらない日本政治の世界を、私たちは今回も傍観者として覗き見ることになる。この一見華やかで実は空虚な政治劇場の実態に迫ってみよう。

小泉陣営の「ステマ指示」問題

「クリーンな政治」を標榜し、新時代の政治家として注目を集めてきた小泉氏の陣営が、若者に人気のプラットフォーム「ニコニコ動画」で、一般視聴者を装った「やらせコメント」を組織的に書き込むよう指示していた事実が発覚した。しかも単なる指示だけではなく、「真打ち登場!」「総裁間違いなし」「泥臭い仕事もこなして一皮むけたのね」など、24種類もの具体的な例文まで用意していたという徹底ぶりだ。

この問題は単なるSNS活用の行き過ぎではなく、政治家としての倫理観そのものを問うものである。小泉氏は事実関係を認めながらも、これを選挙戦略の一環として捉えている節がある。表向きはデジタル時代の先進的な政治手法を掲げながら、その実態は「やらせ」や「サクラ」を使うという昭和時代から変わらない古典的な選挙戦術の焼き直しに過ぎない。

茂木敏充氏の「子ども食堂ケーキ事件」

茂木氏が子ども食堂を訪問した際の出来事は、政治家と市民感覚の乖離を如実に表している。本来、経済的に困難な状況にある子どもたちを支援するための場所で、茂木氏は自身の誕生日を祝うケーキを振る舞われた。この光景に対しては、「子ども食堂の存在自体が政策の不備を示している」「貧困対策の不十分さの証左である」「日本経済の困窮状態の縮図だ」といった厳しい批判の声が各方面から上がった。

皮肉なことに、政府の対応不足によって生まれた社会問題の現場で、その責任の一端を担うべき政治家が祝福を受ける構図は、政治と現実の間に横たわる深い溝を浮き彫りにしている。茂木氏自身は善意の訪問のつもりだったかもしれないが、この一件は政治エリートの世界と一般市民の日常生活との感覚的な隔絶を象徴する出来事として、多くの国民の記憶に残ることになった。

高市早苗氏の「奈良の鹿」発言

高市氏は外国人観光客による奈良の鹿への暴力問題に焦点を当て、これを政策公約の一部として積極的に取り上げた。彼女は記者会見で、「文化財としての鹿をはじめ、伝統的な日本文化の象徴に対して危害を与える外国人を放置しておくわけにはいかない」と強い口調で訴えかけた。

確かに、観光地における文化財保護は一定の重要性を持つ課題である。しかし、経済政策や安全保障、少子高齢化対策など国家の根幹に関わる重大な課題が山積する中で、これが自民党総裁選という国の舵取りを決める重要な政治イベントの主要争点の一つとして位置づけられる現実に、日本の政治が抱える優先順位の混乱と本質的な政策議論の欠如が如実に見て取れる。

小林鷹之氏の防衛費拡大論

小林氏は防衛費をGDP比2%超に増額すべきだと主張し、「2%では到底足りない。必要な額は積み増す」と述べた。しかしながら、この積極的な防衛力強化論の背後には、具体的な使途計画や必要となる財源確保の方策が明確に示されておらず、政策としての熟度に疑問符がつく状況だ。

特に、防衛費増額の財源として消費税率引き上げの可能性も取り沙汰される中、国民生活への影響についての議論が置き去りにされている印象は否めない。防衛に関する勇ましい掛け声と国家安全保障の重要性は理解できるものの、具体的な裏付けを欠いた政策提言では、結局のところ国民負担の一方的増加という「いつもの結末」に落ち着くのではないかという懸念が拭えない。

さらに言えば、単なる数値目標の設定ではなく、日本の安全保障環境を踏まえた実効性のある防衛力整備の在り方についての本質的議論が置き去りにされている点も看過できない。

結論

誰が総裁になっても、結局は同じような政治手法、同じような感覚のズレ、同じような財源なき政策論が繰り返される光景を私たちは目の当たりにしている。「変わる」「改革する」「新時代を切り開く」という耳障りの良い言葉だけが躍り、本質的な変化は一向に見られない。

政治家の顔ぶれや党内力学は微妙に変化しても、国民生活に直結する政策決定のプロセスや優先順位の付け方は、過去数十年にわたって実質的に変化していないと言わざるを得ない。国民が真に求めているのは表面的な看板の掛け替えや政治的パフォーマンスではなく、硬直化した政治システムそのものの根本的な改革である。

しかし、既得権益に守られた現在の政治構造の中で、そのような本質的な変革を期待するのは、あまりにも現実離れした高望みなのだろうか。それとも、私たち有権者自身が政治に対する諦観を捨て、より積極的に政治参加することで変革を促す必要があるのだろうか。

コメント