既定路線化する原発回帰への疑問

日本の原子力発電所新増設を巡る議論が、国民的な合意形成のプロセスを経ずに既定路線として進められている現状に、深刻な懸念を抱かざるを得ない。長期的なエネルギー政策として極めて重要な原発の運命が、透明性を欠いた意思決定プロセスによって決められていく状況は、民主主義社会において本来あるべき姿とは言えないだろう。

政府は「AI普及による電力需要増」「脱炭素化」「エネルギー安全保障」を旗印に掲げ、原発を「最大限活用」する方針へと大きく舵を切った。これらの理由付けは一見すると合理的に見えるかもしれないが、実際にはそれぞれの主張の妥当性や代替案の可能性について、十分な公開検証が行われていない。

この政策転換の背後に潜む巨額のコスト負担と地震国日本特有のリスクについて、十分な説明と議論が行われているだろうか。国民生活に直結するエネルギー政策であるにもかかわらず、その経済的・社会的影響や将来世代への負担について、包括的な情報開示と徹底した公開討論が不足している現状は重要な問題である。

天文学的に膨らむ建設費用の現実

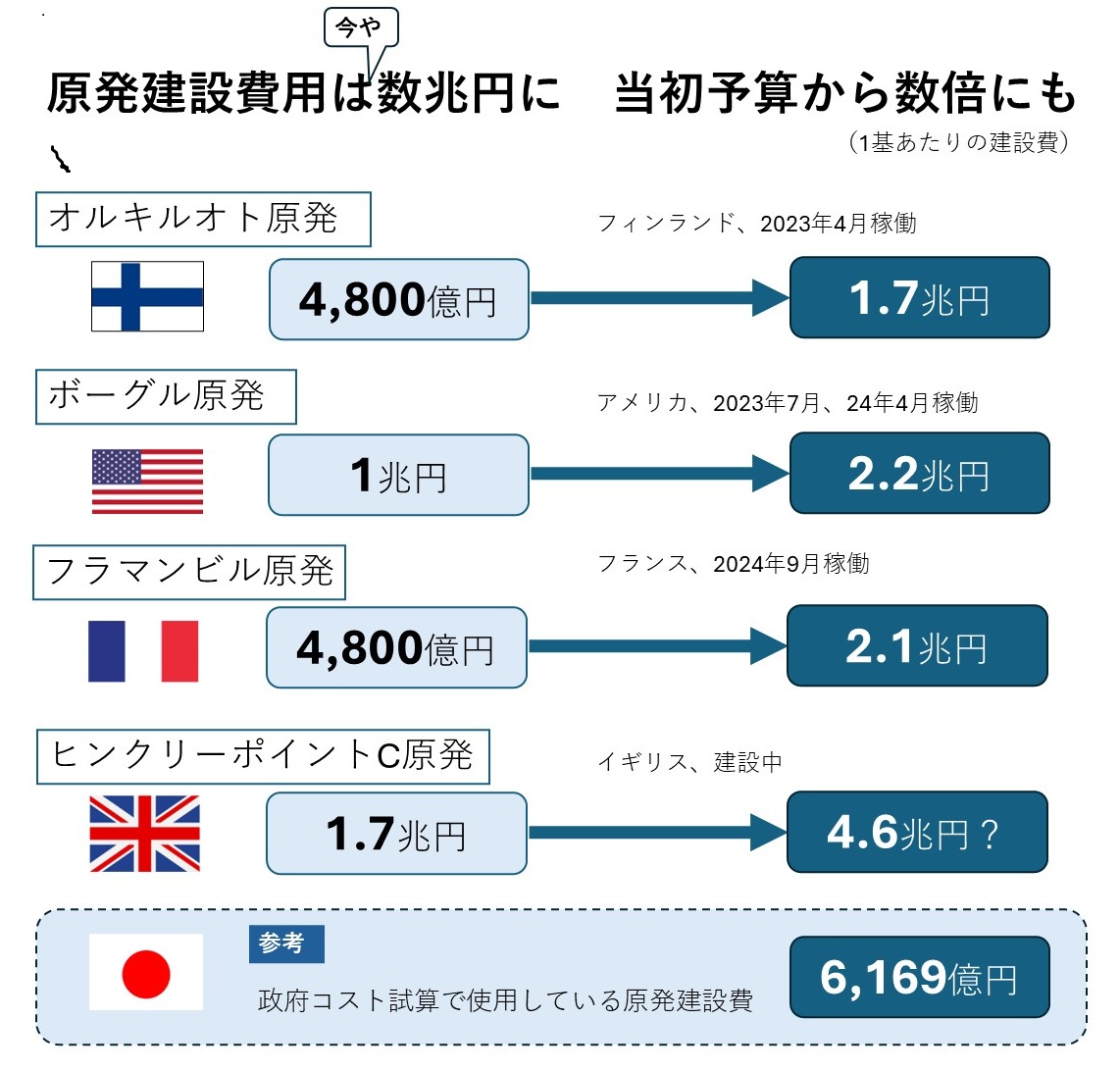

海外の原発建設事例は、予算見積もりと実際のコストの深刻な乖離を明確に示している。フィンランドのオルキルオト3号機は当初予算約4,800億円が最終的に約1兆7,000億円と3倍以上に膨らみ、工期も12年延長された。アメリカのボーグル原発では予算が2倍以上に増加し、フランスのフラマンビル3号機に至っては予算が4倍以上膨張し、工期も12年延びるという深刻な状況となっている。

これらの事例と比較すると、日本政府が1基あたり約6,200億円と試算している建設費は、海外の実績を踏まえると楽観的な見積もりと言わざるを得ない。専門家からは「安く見せるために下限値を示している」との批判が上がっており、実際の建設費は数兆円規模に達する可能性が高いと考えられる。

国民への負担転嫁という「隠れた増税」

経済的公正性の観点から問われる制度設計

政府が現在検討している資金調達スキームは、イギリスの「RABモデル(Regulated Asset Base Model)」を参考にしたものであり、建設開始段階から費用の一部を電気料金に上乗せして回収する仕組みである。これは従来の原発建設とは異なるアプローチであり、建設期間中という発電による収益が発生していない段階からコスト回収を開始することを意味している。

このモデルは事実上、本来であれば原発事業者が負担すべき巨額の投資リスクと不確実性を、電力消費者、すなわち一般国民に前倒しで転嫁する制度に他ならない。

福島事故費用負担の現実と新たな負担

この手法が抱える問題点は明確である。福島第一原発事故の処理・賠償費用が既に当初想定の数倍となる23兆円以上に膨らみ、その大部分が電気料金の値上げを通じて実質的な国民負担となっている現状がある。このような状況下で、さらなる潜在的な負担を国民に強いることへの十分な説明責任が政府や電力会社によって果たされていない。

加えて、国会での予算審議を経ずに実質的な国民負担を増やす仕組みであることから、市民団体や消費者団体からは「巨額の原発関連コストを国民から徴収する仕組み」「民主的プロセスを迂回した実質的な増税」との批判が各方面から上がっており、このスキームに反対する署名活動には全国から多数の賛同者が集まっている。

地震国日本の特殊事情への懸念

安全対策費の現実

世界有数の地震多発国である日本では、福島第一原発事故の教訓を受けて導入された新規制基準への対応が電力各社に莫大な経済的負担を強いている。電力11社が安全対策に投じた費用の総額は既に6.5兆円を超え、この投資により発電コストは大幅に上昇している。

結果として、かつて「安価なベースロード電源」とされてきた原子力発電の価格競争力は、再生可能エネルギーや最新型の火力発電と比較しても失われている状況にある。

新増設における地震リスクの課題

現在進行中の原発新増設計画では、日本列島の複雑なプレート境界に起因する地震リスクに対する根本的かつ包括的な検討が十分とは言えない。具体的な懸念として、従来の想定を超える活断層の存在可能性、巨大津波のリスク評価の不確実性、予測困難な火山活動の影響など、日本固有の自然災害リスクが挙げられる。

これらの地政学的特殊条件を考慮すれば、欧米諸国の原発よりも厳格かつ高度な安全対策が必要となることは明らかであり、その結果、建設・運用コストは当初見積もりを大幅に超過することが予想される。このような日本特有のリスク要因と経済的影響について、政府や電力会社からの説明は依然として不十分である。

民主的プロセスの欠如という根本問題

国家的かつ世代を超えた影響を持つ重大な政策転換が、十分な国民的な議論や合意形成プロセスを経ることなく、ほぼ既定路線として進められていることは重要な問題である。福島第一原発事故から得られるべき教訓と、その処理・賠償費用が今なお国民負担として電気料金に上乗せされ続けている現実を踏まえれば、新たな潜在的リスクと長期的な経済的負担を国民に求める政策の透明性は不可欠である。

特に問題となるのは、政府が原発新増設に関する直接的な建設予算を一般会計に計上せず、「事業環境整備」という名目で電気料金への転嫁を前提とした制度設計を進めていることである。このアプローチは、国会における予算審議と国民的監視を回避しつつ、実質的には「隠れた増税」として機能する仕組みであり、エネルギー政策という国の根幹に関わる政策決定において、民主的な議論と予算審議プロセスを迂回した政策実現手法として課題が多い。

求められる真の国民的議論

原発新増設の是非を論じる前に、まず必要なのは正確かつ包括的な情報開示と徹底した透明性の確保である。政府や電力会社による楽観的な予算見積もりではなく、フィンランドやアメリカ、フランスといった海外での実際の建設事例に基づいた現実的なコスト試算を国民に明示すべきである。

特に建設費の大幅な上振れ、工期の延長、それに伴う金利負担の増加など、これまで世界中の原発建設プロジェクトで繰り返されてきた経済的課題を直視した上での情報提供が必要である。また、地震リスクについても、「想定外」という事態を避けるため、最新の地震学や地質学の知見を取り入れた検証と、その結果に基づく安全対策の透明な評価プロセスが求められる。

代替案を含めた包括的検討の必要性

このような巨額の経済的負担と長期にわたる潜在的リスクを最終的に負うことになる国民に対して、十分かつ分かりやすい説明と実質的な選択の機会を提供することが民主主義社会の基本である。原発新増設を既定路線として推進するのではなく、再生可能エネルギーのさらなる拡大や省エネルギー技術の導入、分散型エネルギーシステムへの移行といった代替案も含めた多角的な検討を通じて、真の国民的合意を形成するプロセスを構築することが急務である。

エネルギー政策という国家の根幹に関わる重大決定が、国民不在のまま進められるという状況は是正されなければならない。

結論:持続可能なエネルギー政策への道筋

福島第一原発事故から得られた教訓を風化させることなく、活断層が複雑に交錯する地震国日本の地質学的現実を直視した上で、今を生きる私たちだけでなく、将来何世代にもわたって責任を持てる持続可能なエネルギー政策を民主的プロセスを通じて構築していくことが求められている。

そのためには、電力需要予測の妥当性から始まり、各電源のライフサイクルコスト比較、安全規制の在り方、そして使用済み核燃料の最終処分問題に至るまで、あらゆる側面について開かれた場での徹底的な議論が不可欠である。

本コラムは、原発新増設に関する政府資料および海外事例の分析に基づいて作成されています。筆者は特定の立場に偏ることなく、事実に基づいた議論の必要性を訴えるものです。

コメント